( 1 )

يشكّل عنوان الرواية مدخلا لفهم عالمها وخطابها، فهو ينقلنا إلى عالم الصحافة بكل ما فيه من تشابكات وتقاطعات، وهو العالم الذي كُتبت عنه عشرات الروايات، وأنتجت حوله كثير من أفلام ومسلسلات ومسرحيات، ولا يزال زاخرا ، لأنه ببساطة عالم غير استاتيكي جامد مثل مهن كثيرة ذات طابع روتيني ؛ وإنما الديناميكية ميدانه، والتجديد عنوانه. فعالم الصحافة ليس مجرد كلمات مكتوبة، تبث عبر المطبوعة ؛ وإنما فضاء تتوالى فيه الأخبار والأفكار على مدار الساعة، كما أنه يسع نزعات البشر العاملين فيه وأهوائهم وتقلباتهم، وتظهر فيه بوضوح النفعية بكل ذيولها وأرذالها ؛ أو القيم بكل تبعاتها وثوابتها. والأجمل في هذا العالم، أن كل من يعمل فيه يمتلك ناصية القلم، وقادرٌ – إن رغب – أن يصوغ تجربته فيه، إلا أن القليل منهم يكتبون، أما الباقون فيؤثرون الحكايات الشفاهية في المكاتب أو المقاهي أو مجالس النميمة، ثم تصل إلينا كنوادر أو فكاهات.

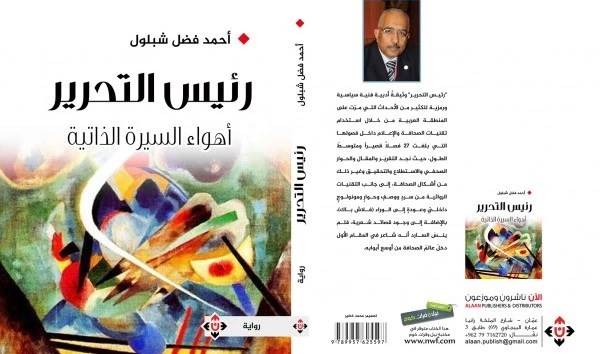

في عنوان الرواية الفرعي التالي للعنوان الرئيسي، نقرأ " أهواء السيرة الذاتية "، لتكون المكاشفة جلية منذ البدء، فإننا إزاء نص سردي يصوغه المؤلف بناء على تجربته الخاصة في عالم الصحافة، من موقعه كرئيس تحرير. وهو هنا يأخذنا إلى اتجاه روائي بات يشغل مساحة واسعة في السرد العالمي ؛ يتعلق بالكتابة المباشرة عن تجارب الحياة التي مرّ بها الأديب، بدون تخييل روائي واسع، فهو يقدمها كبنية روائية فنية، قوامها مقاطع من السيرة الذاتية للأديب نفسه، ولكنها غير مصاغة بـأسلوب السيرة الذاتية، الذي يعتمد على التداعي الحر، والكتابة المتتابعة منذ النشأة وإلى الشيخوخة، وعرض مواقف وحكايات وذكريات وشخصيات بغير بنية فنية روائية. وإن وجدنا أشكالا متعددة للسيرة الذاتية المصاغة روائيا مثل الأيام لطه حسين، وشجرة أمي لسيد البحراوي.

ونتوقف عند لفظة " أهواء " السابقة لـلسيرة الذاتية، فهي تتناص مع رواية "أصداء السيرة الذاتية " لنجيب محفوظ، وشتان بين الأصداء والأهواء فالصدى لغةً هو رجع الصوت، وفي رواية " محفوظ " الدلالة تعني أن ما سطّره في الكتاب لم يكن سيرة ذاتية، وإنما ما تردد صداه في نفسه، وترسب في أعماقه على مدى سنوات. أما لفظة " أهواء " في روايتنا، فتعني جوانب مما احتواه القلب والهوى، كما وجدنا في مقاطع عن الأنثى والحب، وما عشقته الذات من ذكريات القلم.

إن كتابة السيرة الذاتية برؤية فنية روائية، فهو الجديد الذي يقدمه هذا الاتجاه، حيث يكون الشكل الروائي حاضرا في ذهن المبدع من جهة، ومن ثم يصوغ نصه السردي وفقه من جهة أخرى، وفي هذه الحالة، لا يروي المبدع حياته منذ الميلاد والنشأة وإلى لحظة كتابته، وإنما يأخذ جزءا منها أو موضوعا أو تجربة من حياته، ويقدمها في هذا القالب الروائي، مع ملاحظة أنه ومنذ البدء يعلن أنها تجربة تخصه لذا يرويها بضمير المتكلم – غالبا -، وأيضا يعلم المتلقي عن طبيعتها، فهو يقدم بعضا حياته، وليس كلاً، فلا تتوقع منه أيها القارئ أن يعطيك الكثير عن نفسه، وإنما هي رواية مأخوذة من حياة المبدع في بعض أحداثها.

والجديد أيضا في رواية " شبلول " عن رئيس التحرير، أنها تعبر عن تجربة أديب دخل عالم الصحافة بوصفه أديبا أولا، وهاويا ثانيا. والمعلوم أن الوشائج حتمية بين عالم الأدب والصحافة، وكثير من الأدباء يحرصون على العمل بالصحافة، فهي ميدان للكتابة ومنابر النشر والتواصل مع الجمهور أدبيا وثقافيا، وقد رأينا شخصيات أدبية رفيعة من الأجيال الأدبية المتتابعة في العصر الحديث ؛ تحرص على العمل الصحفي، أو لها اتصال دائم بالصحافة، وجلّهم تولوا مسؤوليات صحافية أو مناصب فيها بشكل أو بآخر، وكونوا شهرتهم الأدبية والفكرية من وجودهم الدائم في منصّاتها وإصداراتها، ولعل أبرزهم : عباس محمود العقاد، وعبد الرحمن شكري، وأحمد حسن الزيات، وطه حسين، وجمال الغيطاني، ويوسف إدريس. وهؤلاء كانت للصحافة نصيبا في موضوعات كتاباتهم وكتبهم ؛ إما بمقالات أو بذكريات ومذكرات ؛ أو بروايات عن عالمها الرحب، وما يحفل بها من خفايا في دهاليزها.

وفي هذه الرواية، نجد المؤلف قد تعمد أن يكون بشخصية أخرى، فاختار اسما آخر له وهو "يوسف عبد العزيز " ( ص45 )، وكأنه يراوح ما بين التخييل الروائي، والسيرة الذاتية. كما نتوقع أن يكون قد غيّر أسماء كثير من الشخصيات التي ذكرها في متن السرد، لعوامل عديدة، أهمها الحرج بلا شك، وهو ما نجده أيضا في تعمده عدم الإشارة إلى الدول الخليجية التي سافر إليها، أو أسماء المجلات التي عمل بها، ولو راجعنا سيرته الخاصة، سنعلم أنه تعاون مع عدد من المجلات الكبرى.

المفارقة -أيضا - أن الرواية حملت عنوان " رئيس التحرير " وفي الحقيقة أن التجربة المصاغة فيها تتناول في غالبيتها عمل البطل صحفيا ومحررا وليس رئيس تحرير بالمعنى الاصطلاحي، اللهم إلا في المجلات محدودة الانتشار التي ترأس تحريرها في الإسكندرية. ونرى أن عنوان الرواية هنا يتجاوز الدلالة التقليدية إلى دلالة رحبة، تتعلق برصد عالم الصحافة من علٍ، بكل سلبياته وتشابكاته وشخوصه، وهو موقع رئيس التحرير، الذي يكون على قمة العمل في المطبوعة. وإن كنا نفاجأ - في نهاية الرواية - بالمنصب يعرض على البطل " يوسف " من قبل " الجوهرة إبراهيم " تلك المرأة التي تعمل في إحدى المجلات الخليجية، وعرضت عليه رئاسة التحرير، ويكتشف من خلال حواره مع محبوبته الأولى " منى" وتنتهي الرواية بتعليق الرغبة، لأنه عرف كم الصراعات الذي يكتنف المنصب، سواء من قبل العاملين في المجلة، أو السيدة " الجوهرة " ذاتها.(ص173).

( 2 )

مؤلف الرواية موزع في إسهاماته وإبداعاته الأدبية، فهو شاعر متميز، ومبدع في أدب الطفل، وكاتب مقالات ودراسات فكرية وثقافية، وفوق هذا، ينتمي إلى جيل إبداعي يسمّى بجيل السبعينيات الشعري. وهو الجيل الذي جاء في فترة سياسية وثقافية وفكرية ليشهد تفاعلات كثيرة، وهو الجيل الذي تسلم طليعة الحياة الثقافية والفكرية والسياسية الآن، ضمن التراتبية الطبيعية في توارث الأجيال. يعود بنا السرد إلى أيام الجامعة، لنعرف أن البطل الحاكي كان مهتما بعمل مجلات الحائط، وكانت من أبرز وسائل النشر المتاحة في هذا الوقت، وهي لا تتكلف كثيرا، فكل المطلوب فرخ من الورق المقوى، وأقلام ملونة، ثم خط جميل، وهو ما تطوع به المؤلف فينشر أشعاره وأشعار الآخرين، وجذب من خلالها زملاءه وزميلاته ( ص7، 8 )، وكانت فرصته للتعرف على زميلته اليسارية " درية إبراهيم "، التي دلّته على إحدى الجماعات اليسارية. ثم انتقل إلى مجلات الاستنسل، وكانت سبيلا آخر للنشر، وإن كان مكلفا نسبيا، حيث تتم طباعة المجلة على ماكينات الاستنسل، ومن ثم تجميع أوراقها وغلافها يدويا، ثم بيعها، ويشير هنا إلى مجلته "إشراقة " التي أصدرها تحت إشراف اتحاد طلاب إسلامي، واعترضوا عليه عندما أشار إلى الشذوذ الجنسي للشاعر الفرنسي " رامبو "، ولم يصدر منها إلا عدد واحد، ومن ثم أنهى البطل تعاونه معهم ( ص10 )، وإن ظن البطل أن لعنتها تلاحقه حيث تم استدعاؤه لمبنى أمن الدولة، وعندما راجعهم، اكتشف أن السبب مراسلته لإحدى المجلات الليبية وهي مجلة " الثقافة العربية "، وكان هذا من المحرمات نتيجة الصراع السياسي بين السادات والقذافي، وكان طلب ضابط الأمن أن يكتب البطل القصيدة بأسلوبه، ويسلمها له، ومنعت المجلة بعد ذلك من النشر في مصر، وإن تكرر الاستدعاء عام 1980 م، عندما رأس تحرير مجلة فاروس التي أصدرتها جماعة فاروس الأدبية في الإسكندرية (ص16-19 )، وإن استمر على تواصل معهم للحصول على الموافقة الأمنية للمجلة والكتب التي أصدرتها جماعة فاروس ( ص20 )، في إشارة إلى الرقابة المسبقة المفروضة على النشر.

يعيدنا هذا السرد إلى سني السبعينيات والثمانينيات، عندما ضاقت فرص النشر أمام المبدعين المصريين، فالمجلات الثقافية تحتكرها وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، ويسيطر عليها المبدعون التقليديون أو الموظفون التابعون، ونفس الأمر مع الصفحات الثقافية في الصحف اليومية والأسبوعية، مما دفع الكثير من المبدعين الشباب إلى النشر على حسابهم الخاص عبر مجلات الاستنسل، مثل مجلة "إضاءة77 "، ومجلة " أصوات "، وكلتاهما أصدرتهما جماعتان أدبيتان حملتا نفس اسم المجلتين. ومما لاشك فيه، فإن هذه الطرق البسيطة – رغم إصداراتها غير الدورية ثم توقفها – كانت ذات تأثير بارز في الحياة الثقافية، وكان المبدعون في القاهرة والأقاليم والحواضر العربية يتناقلونها فيما بينهم. وكانت أيضا وسيلة للتعريف بشعر الحداثة وشعرائه، في مرحلة السبعينيات. وقد كان بعض النقاد رأى أن ضيق فرص النشر في هذا الزمن، كان سببا في موجة الغموض التي وصلت لدرجة الإلغاز في نصوص كثيرة، فقد بات المبدعون يخاطبون أنفسهم، ولم يقفوا على تلقي الجمهور لهم، وتفاعله مع إبداعاتهم.

إن أبرز ما يميز هذه الرواية أن المؤلف / السارد سعى إلى توثيق رحلته مع عالم الصحافة، وأبرز الصحف والمجلات التي أنشأها، ومن خلال هذا الجانب، نتعرف على جوانب من الحياة الثقافية والفكرية السائدة في مصر، وكيف أنه كان عميق الانتماء إلى الإسكندرية، ويراها التربة الخصبة لحركات أدبية وفكرية كثيرة. ونلمس جوانب من نزعاته العاطفية وعشقه للأنثى، فلا يمانع مثلا في التعاون معها عندما دعته ابنة بلده الثغر وزميلته " منى فارس " للعمل في مجلة يصدرها حزب التجمع، وأقنعته أنهما سيعملان معا بمبادئهما أهدافهما ( ص28 )، ومن ثم رحلت للعمل في مجلة نسائية في الخليج العربي لها مكتب في القاهرة، واستطاعت منى أن تجعل للمجلة شهرة كبيرة من خلال نشاطها الواسع. ثم نتحول معه إلى رحلته الخليجية للعمل في إحدى مجلات الخليج، بعدما أنهى أوراقه كلها وأعلمها بسفره، وكانت سنوات قد مرت عليه، وتغيرت مصر كلها، وتغيرت الإسكندرية أيضا، مثلما تغيرت منى فارس معهما، وصارت من قاطني التجمعات السكنية الفارهة الجديدة في ضواحي القاهرة ( ص37 ). ويبدو أن الصحافة كانت ميدانا لتعارفه بالمرأة، فقد اقترب من " علياء الزغبي " سكرتيرة المجلة الشهيرة في الخليج، وراح يقارن بين الجمال اللبناني المتمثل فيها، وجمال منى فارس ( ص64 )، وخمر العشق الذي أسكره مع الجوهرة، بعدما وجد فيها الفن والجمال ( ص88، 89 ).

ويمتد السرد بنا، لنكتشف أن بطلنا " يوسف " ألزمه العمل الصحفي الخليجي للتحول من كونه مبدعا ساعيا إلى التجديد، إلى أن يكون موظفا مطيعا يؤدي عملا روتينيا، فقد عاتبه رئيس التحرير على تعليقه على عرض مسرحي، كان مكلفا بتغطية المؤتمر الصحفي فقط لا أن يتحدث وينتقد العرض ( ص72 )، وإن كانت المجلة أتاحت له الفرصة للمشاركة في مؤتمرات عديدة، مثل مؤتمر ثقافة الطفل في بغداد حيث الأجواء غير الآمنة ( ص124 )، وتتقلب بنا الأحداث بين عالم الصحافة والنساء، والحياة الثقافية، ونشاهد صنوفا من البشر وشبكات المصالح.

( 3 )

بنية الرواية أساسها السارد العليم، الذي يقبض على خيوط السرد، وتنبع المعلومات والمواقف منه، وهو ما يعبر عنه الحكي بضمير المتكلم على امتداد المتن السردي، خاصة أنه يعتمد على ذكر ما تعرض له في حياته، لذا يكون الزمن مشكّلا للبنية السردية، والذي يأتي على مستويات، أولها زمن السرد الخارجي، أي الزمن المعاصر الذي كُتِبت فيه الرواية، وهو يلامس العامين الأخيرين قبيل نشرها، ونلاحظ فيه أن المؤلف كتبها في مرحلة النضج العمري، حيث تخفف كثيرا من أعباء العمل وإرهاقه، وتفرغ لتسجيل ذكرياته وما أكثر ما في جعبته، وواضح أنه عازم على كشف بعضٍ من المخبوء في الحياة الثقافية العربية عامة، والمصرية على وجه الخصوص، ونقلها من دائرة شفاهية المقاهي، إلى التدوين الكتابي.

أما الزمن الداخلي في النص، فهو متأرجح إلى أزمنة عديدة، أولها زمن تكليفه برئاسة تحرير الصحيفة في الخليج، ثم الارتداد الزمني إلى ذكريات الجامعة في السبعينيات، حيث الأنشطة الثقافية والأدبية والتيارات السياسية والفكرية التي شكّلت ملامح الحياة الطلابية، ثم العودة إلى الزمن الآني في المتن. وقد دار السرد حول تجربته مع إحدى المجلات الخليجية الشهيرة، واصفا أجواء العمل، وأسلوب رئيس التحرير " البوليسي " وعدم قبوله للاقتراحات بسهولة، وأيضا طبيعة الزملاء في المجلة وشكوكه حولهم ( ص53 )، وأوجه التآمر من خلال رسائل القراء التي ترد إلى المجلة، ومنها رسالة قارئ ادعى أنه أستاذ في جامعة بالرباط، على الرغم من عدم وجود جامعة في الرباط بهذا الاسم ( ص58 ). احظ أن الزمن قد حضر أيضا في عناوين الفصول، مثل عنوان " 18، 19 يناير " (ص11)، وفيه تناول مشاركته في مظاهرات الغلاء التي اندلعت في مصر نتيجة رفع أسعار السلع الأساسية، وكان نصيب البطل شومة على رأسه. وهناك عناوين حملت الزمن ضمنيا مثل " ملف الثورة "، " مؤتمر بغداد ".

أيضا على مستوى البناء، جاءت الرواية مقسمة إلى فصول، تمثل عناوينها مدخلا لها لفهم ما يحويه الفصل وأيضا ملخصة له، فهناك فصول تتحدث عن شخصيات عرفها الكاتب مثل " منى فارس " والتي طمحت إلى إعادة مجد الإسكندرية الصحفي، من خلال إصدار مجلة ثقافية فنية شاملة ( ص23 )، وثمة عناوين أخرى عن " ألاعيب المثقفين "، " غريب على الخليج "، " حل يبحث عن مشكلة "، " الغربة وتكاليفها"، فهي عناوين تمثل رؤوسا للطرح والفكرة والحركة السردية على امتداد الرواية، وإن اقتربت من طابع العناوين الصحفية الجاذبة.

( 4 )

جاء أسلوب الرواية معتمدا على الوصف والرصد الذي يتلاقى مع الأسلوب الصحافي في مواضع كثيرة، فهو حريص على الوصف البصري للشخصيات والأحداث ، راصدا ما فيها وما يتعلق بها من أفكار ومشاعر وصراعات، ويفضح الكثير من خبايا الوسط الأدبي والثقافي والصحفي، وربما هذا ما يفسر جنوح المؤلف إلى الأسلوب المباشر في كثير من مواضع الرواية، فثمة مواقف لا تحتمل إلا إيرادها كما هي، وترك المجال للقارئ ليستنبط ما فيها من إشارات وإيحاءات، وهذا ما أشار إليه " إبراهيم أصلان " عندما سئل عن سبب كتابته لنصوص قصصية قصيرة، ذات منحى مباشر واضح، فقال : أكتبها كما هي، وأعطيها للقارئ كما عرفتها، وأترك له الحكم. إلا أن هناك مواضع أخرى فاضت بالشاعرية الأسلوبية، وتكاد تكون مركّزة في مواطن العشق الأنثوي، على نحو ما نجد في حواره مع محبوبته الثرية ( ص87 ).

*****

يمكن القول إن هذه الرواية كشفت الكثير من المخبوء في عالم الصحافة وما فيه من أحقاد وصراعات، وحضرت المرأة صحفية وعاشقة ومثقفة، مثلما حضر الماضي بوصفه زمنا جميلا يستدعيه البطل، كلما اشتدت به أزمات الحياة، أو يتداعى إذا ظهر أمام عيني البطل بعض من آثاره. وتلك هي الحياة، تمضي بنا، وفيها الكثير مما يروى، ومهما روينا وحكينا، ستظل هناك مساحات أخرى سكتنا عنها، أو توارت في عقلنا الباطن تستعصي على الخروج.